コラム

【美容室の働き方改革】年次有給休暇取得の義務化での事業者の対応(2019年03月17日)

2018年6月29日に、参院本会議で可決・成立した【働き方改革関連法】。その法改正により、理美容室とその社員にとって大きな影響を受ける内容としては、大きく2つ。「時間外労働の上限規制」や「有給休暇の取得推進に関する法改正」です。

今回は、2019年4月から施行される 『有給休暇取得の義務化』 について解説し、理美容室における対応について考えてみたいと思います。

年次有給休暇の取得義務化とは?

平成31(2019)年4月1日より、「年次有給休暇の取得義務化」が施行されます。これは、すべての事業者で、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇を付与した日から1年以内に5日、使用者が時季を指定して取得させることを義務付けたものです。

具体的には労働基準法第39条に以下内容が追加されました。

▼年に10日以上の有給休暇の権利を付与した労働者に対し、そのうち5日間は基準日(注1)から1年以内に、労働者ごとに時季を定めて取得させなければいけない。

▼ただし、労働者が自ら有給休暇を取得した場合や、「年次有給休暇の計画的付与制度」(注2)により有給休暇を取得させた場合は、その日数分は上記の義務を免れる。

(注1)・・・使用者は、従業員を採用して6カ月を経過した日に10日、その後1年を経過するごとに、勤続年数に応じた日数の有給休暇を与えなければなりません。「基準日」とは、それぞれの付与日のことです。入社と同時に有給休暇を付与するなど、法律とは異なるタイミングで付与している場合の「基準日」の考え方については、今後省令で定められることとなっています。

(注2)・・・有給休暇の付与日数のうち5日を除く残りの日数について、企業の側が全社一律、または部署ごと、個人ごとに休暇取得日を指定することのできる制度が「年次有給休暇の計画的付与制度」です。これを実施するには、労使協定を結ぶ必要があります。また、付与日数のうちの5日は、個人が自由に取得できる日数として必ず残しておかなければなりません。

これまでは、有給休暇を使うかどうかは社員に任され、1日も休暇を取らなくても構わなかったが、2019年4月以降、最低5日は社員に休暇を取らせなければなりません。

社員が自ら取得した休暇や、「計画的付与制度」による休暇を合計して5日に満たない場合は、その残りの日数について社員の意向を聞いた上で、事前に「◯月◯日に休暇を取得してください」と指示をすることが必要になるのです。

年次有給休暇の取得義務化が行われる背景

こうした法改正が行われた背景としては、日本人の有給休暇取得率の低さがあります。

もともと「年次有給休暇」は、原則、労働者自身が請求する時期に与えるものとされているのですが、職場への配慮やためらいといった理由から取得する人が少ないという現状があります。この状況を改善するために、労働基準法が改正され、「有給取得義務化」が施行されることとなりました。

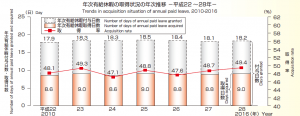

有給休暇の取得率は、毎年50%前後で推移

正社員のうち16%が、年次有給休暇を1日も取得しておらず、また、年次有給休暇をほとんど取得していない労働者については長時間労働の比率が高い傾向にあります。 そこで、今回の法改正により、最低5日は、どんな人でも年次有給休暇を取得するよう法整備がなされたのです。

(出典「厚生労働省サイト)

年次有給休暇の取得義務化の具体的な内容

▼施行日

2019(平成31)年4月1日

▼対象事業者

規模の大小・業種問わず、すべての事業者が対象となります。

当然、理美容室も規模の大小問わず、すべての理美容室が対象となります。

▼対象労働者

対象者は、年次有給休暇が年10日以上付与される労働者です。

この労働者には、非正規雇用の労働者や、労働時間規制が除外される「管理監督者」や「高プロ適用者」も含まれています。

したがって、通常の労働者であれば、継続勤務6か月以上の者は全員対象です。

●入社後6ヶ月が経過している正社員またはフルタイムの契約社員

●入社後3年半以上経過している週4日出勤のパート社員

●入社後5年半以上経過している週3日出勤のパート社員

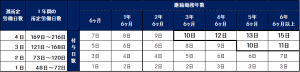

年次有給休暇の付与日数については以下の図を参照

◆所定労働日数が5日以上又は週所定労働時間が30時間以上の労働者

◆週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者

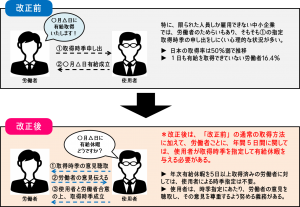

▼使用者による有給休暇の時季指定の方法

労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者が取得時季を指定して与える必要あります。事前に労働者から時季の希望を聴取し、その希望を踏まえて時季指定を行うことになります。

例えば、年度当初に労働者の意見を聴いた上で年次有給休暇取得計画表を作成し、これに基づき年次有給休暇を付与すること等が考えられます。

ただし、「使用者による取得時季」が不要となるケースも大いに考えられます。

今回の改正は、「放っておくと年休の時季指定をしない労働者向け」 の仕組みです。

そのため、「労働者自ら時季指定して、年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者」 に対しては、使用者による時季指定は不要となります。

また、労働者が自ら申し出て取得した日数のほか、労使協定で取得時季を定めて与えた日数(計画的付与)についても5日から控除することができます。

労働者が自らが指定した日数や計画年休の日数の合計が5日以上になった場合、使用者は時季指定をする必要はなく、また、時季指定をしてはいけないことになります。

▼取得させなかった場合の罰則

法律に違反した場合、すなわち最低年5日の年休を取得させなかった場合、従業員一人当たり最大30万円の罰金に処せられます。使用者が時季を指定しなかった場合はもちろん、時季を指定したにもかかわらず労働者が出勤した場合も処罰される可能性もあります。

理屈としては、従業員数30人の企業の場合は、最大900万円の罰金という可能性があります。

とはいえ、いきなり処罰というわけではなく「丁寧に指導し、改善を図っていただく」というのが労基署のスタンスのようです。

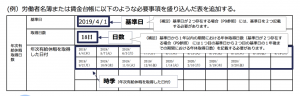

年次有給休暇管理簿の作成・保存義務

年次有給休暇 5日を取得させることが義務化されたことで、年次有給休暇管理簿の調製も法制化されました。

年休の時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類をいい、当該年次有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保存しなければならないことになっています。

しかし法109条にいう「重要な書類」には該当しないことになっており、結果、年休管理簿の保存義務に反しても罰則はありません。

また、年次有給休暇管理簿については、労働者名簿又は賃金台帳とあわせて調製することができることになっています。

法改正をキッカケにした、「休み方改革」のポイント

人手不足の中、従業員の休みが増えるのは困ると考える経営者や管理職の方も多いかもしれません。しかし、「誰かが休んでも業務がショートしない職場づくり」を実現すると、緊急事態に強い組織への成長や、社員の働きやすさ向上による採用力向上や離職率低下も期待できます。ここは前向きに「休み方改革」に取り組む機会だと捉えるべきでしょう。

「休み方改革」に取り組む時のポイントとして、以下を抑えておくと良いでしょう。

「休むこと=良いこと」という雰囲気づくり

上司の立場にある人は、「有給休暇を取りたい」と言われた時に嫌な顔や困った顔をしない、自分から率先して休む、といったことを心がけましょう。特に、理美容業界の場合は、多くが中小零細の個人事業主であることが多く、人員確保が難しくなっている時代背景もあり、経営者自らが率先垂範を行うこと、また、雇用しているスタッフに対して、「休む権利は行使して当然だよ」というスタンスの態度・姿勢を示し続けることが大きなポイントになってきます。

逆に、もし、スタッフが有給休暇の申請をしてきた際に、その許可を与える使用者である経営者が、「怪訝そうな表情や嫌そうな表情」をしていたら、スタッフは 「有給休暇を申請しずら」くなってしまいます。 もちろん、有給を取得する時季にもよるかもしれませんが、基本的なスタンスとして、「休みを取得することは良いことだ」という雰囲気をつくることが大切です。

休んだことで弊害が出ない仕組みづくり

先に紹介した調査では、有給休暇取得をためらう理由として最も多いのが「みんなに迷惑がかかると感じるから」でした。その次に多いのは「後で多忙になるから」です。

休みたいという希望を持った人が、「周囲に負担をかけたり、後で大変なことになるくらいならあきらめる」という思考に陥らないように、「休む人がいる前提」で準備をすることが大事です。

具体的には、普段から各自の仕事の状況を共有したり、主担当者がいなくてもある程度の対応ができるように業務のマニュアル化や顧客カルテ資料の共有をする、といったことを徹底するのです。また、できればひとつのタスクにふたり以上の担当者がついて、お互いにカバーできるようにするのが理想でしょう。

休むことの意義と目標の共有

最初に「雰囲気づくり」を挙げましたが、それとともに「なぜ休むことが必要なのか」、その意義を論理的に説明し、皆の納得を得ることも重要です。雰囲気づくりは、「休みづらい」という抵抗感を和らげたり、休む習慣をつけるのには有効ですが、急に忙しくなったりすると、「今は休んでいる場合ではない」という考えが優勢になってしまったりする可能性があるからです。

休むことと個人の生産性やワークライフバランスの関係、上に挙げたような組織力向上の効果など、自社や自部門の状況において納得できる説明を、まずは考えてみましょう。

論理的に説明できると、実際にどのくらい休むべきかや、連休が良いのか時間単位でもよいのかなど、休み方の指針も見えてくるはずです。それに基づいて具体的な数値目標を立て、メンバーに進捗率を共有しながらみんなで目標達成に向かっていくのも良いでしょう。

よくあるご質問(厚生労働省)

Q.使用者が年次有給休暇の時季を指定する場合に、半日単位年休とすることは差し支えありませんか。また、労働者が自ら半日単位の年次有給休暇を取得した場合には、その日数分を使用者が時季を指定すべき年5日の年次有給休暇から控除することができますか。

時季指定に当たって、労働者の意見を聴いた際に、半日単位での年次有給休暇の取得の希望があった場合には、半日(0.5日)単位で取得することとして差し支えありません。

また、労働者自ら半日単位の年次有給休暇を取得した場合には、取得1回につき0.5日として、使用者が時季を指定すべき年5日の年次有給休暇から控除することができます。

なお、時間単位の年次有給休暇については、使用者による時季指定の対象とはならず、労働者が自ら取得した場合にも、その時間分を5日から控除することはできません。

Q.パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者であって、1年以内に付与される年次有給休暇の日数が10日未満の者について、前年度から繰り越した日数を含めると10日以上となっている場合、年5日確実に取得させる義務の対象となるのでしょうか。

対象とはなりません。前年度から繰り越した年次有給休暇の日数は含まず、当年度に付与される法定の年次有給休暇の日数が10日以上である労働者が義務の対象となります。

Q.法定の年次有給休暇に加えて、会社独自に法定外の有給の特別休暇を設けている場合には、その取得日数を5日から控除することはできますか。

法定の年次有給休暇とは別に設けられた特別休暇(たとえば、労働基準法第115条の時効が経過した後においても、取得の事由及び時季を限定せず、法定の年次有給休暇日数を引き続き取得可能としている場合のように、法定の年次有給休暇日数を上乗せするものとして付与されるものを除く。以下同じ。)を取得した日数分については、 控除することはできません。

なお、当該特別休暇について、今回の改正を契機に廃止し、年次有給休暇に振り替えることは、法改正の趣旨に沿わないものであるとともに、労働者と合意をすることなく就業規則を変更することにより特別休暇を年次有給休暇に振り替えた後の要件・効果が労働者にとって不利益と認められる場合は、就業規則の不利益変更法理に照らして合理的なものである必要があります。

Q.今回の法改正を契機に、法定休日ではない所定休日を労働日に変更し、当該労働日について、使用者が年次有給休暇として時季指定することはできますか。

ご質問のような手法は、実質的に年次有給休暇の取得の促進につながっておらず、望ましくないものです。

Q.使用者が年次有給休暇の時季指定をするだけでは足りず、実際に取得させることまで必要なのでしょうか。

使用者が5日分の年次有給休暇の時季指定をしただけでは足りず、実際に基準日から1年以内に年次有給休暇を5日取得していなければ、法違反として取り扱うことになります。

Q.年次有給休暇の取得を労働者本人が希望せず、使用者が時季指定を行っても休むことを拒否した場合には、使用者側の責任はどこまで問われるのでしょうか。

使用者が時季指定をしたにもかかわらず、労働者がこれに従わず、自らの判断で出勤し、使用者がその労働を受領した場合には、年次有給休暇を取得したことにならないため、法違反を問われることになります。

ただし、労働基準監督署の監督指導において、法違反が認められた場合は、原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図っていただくこととしています。

Q.使用者が時季指定した年次有給休暇について、労働者から取得日の変更の申出があった場合には、どのように対応すればよいでしょうか。また、年次有給休暇管理簿もその都度修正しなくてはいけないのでしょうか。

労働者から取得日の変更の希望があった場合には、再度意見を聴取し、できる限り労働者の希望に沿った時季とすることが望ましいです。また、取得日の変更があった場合は年次有給休暇管理簿を修正する必要があります。

Q.管理監督者にも年5日の年次有給休暇を確実に取得させる必要があるのでしょうか。

あります。管理監督者も義務の対象となります。

Q.派遣労働者については、派遣元・派遣先のどちらで年次有給休暇の時季指定や年次有給休暇管理簿の作成を行えばよいでしょうか。

派遣労働者については、派遣元で年次有給休暇の時季指定や年次有給休暇管理簿の作成を行います。

(参照&引用:「Work×IT」働くをITで心地よく。ワークスタイル変革の支援サイト、「 『資格の大原』ブログ 社労士」)

まとめ

▼平成31(2019)年4月1日より、「年次有給休暇の取得義務化」が施行

すべての事業者で、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇を付与した日から1年以内に5日、使用者が時季を指定して取得させることを義務付けたもの

▼義務化の背景としては、有給休暇の取得率が低いこと。およそ50%に満たないレベル。

▼使用者による時季指定が不要となる場合は、労働者が自ら5日以上の年次有給休暇を取得済みの場合と、労使協定で取得時季を定めて与えた日数(計画的付与)の場合。

▼これをきっかけに、自社内での「休み方改革」を行っていくのはどうでしょうか。

美キュート神奈川営業本部

株式会社美キュート 神奈川営業本部内

〒259-0123 神奈川県中郡二宮町二宮831

info@bikyuto.com